Интерполяционный многочлен Лагранжа — один из важнейших инструментов численного анализа, широко изучаемый в высших учебных заведениях СССР и России в курсах математического анализа и численных методов.

Математическая суть

Многочлен Лагранжа решает фундаментальную задачу интерполяции: как построить многочлен минимальной степени, который принимает заданные значения в заданном наборе точек. Иными словами, если известны координаты нескольких точек на плоскости, многочлен Лагранжа позволяет найти функцию, которая точно проходит через все эти точки.

Особенность метода в том, что каждый базисный полином li(x) равен единице в точке xi и нулю во всех остальных заданных точках. Это обеспечивает точное прохождение итогового многочлена через все исходные точки.

Практическое применение

В советское время многочлены Лагранжа активно использовались:

- В численном интегрировании — для приближённого вычисления определённых интегралов

- В инженерных расчётах — для аппроксимации экспериментальных данных

- В компьютерной графике — для построения гладких кривых

- В физике и астрономии — для обработки результатов наблюдений

Метод особенно ценился за свою универсальность: в отличие от метода наименьших квадратов, он гарантированно проходит через все заданные точки, что критично для точных расчётов.

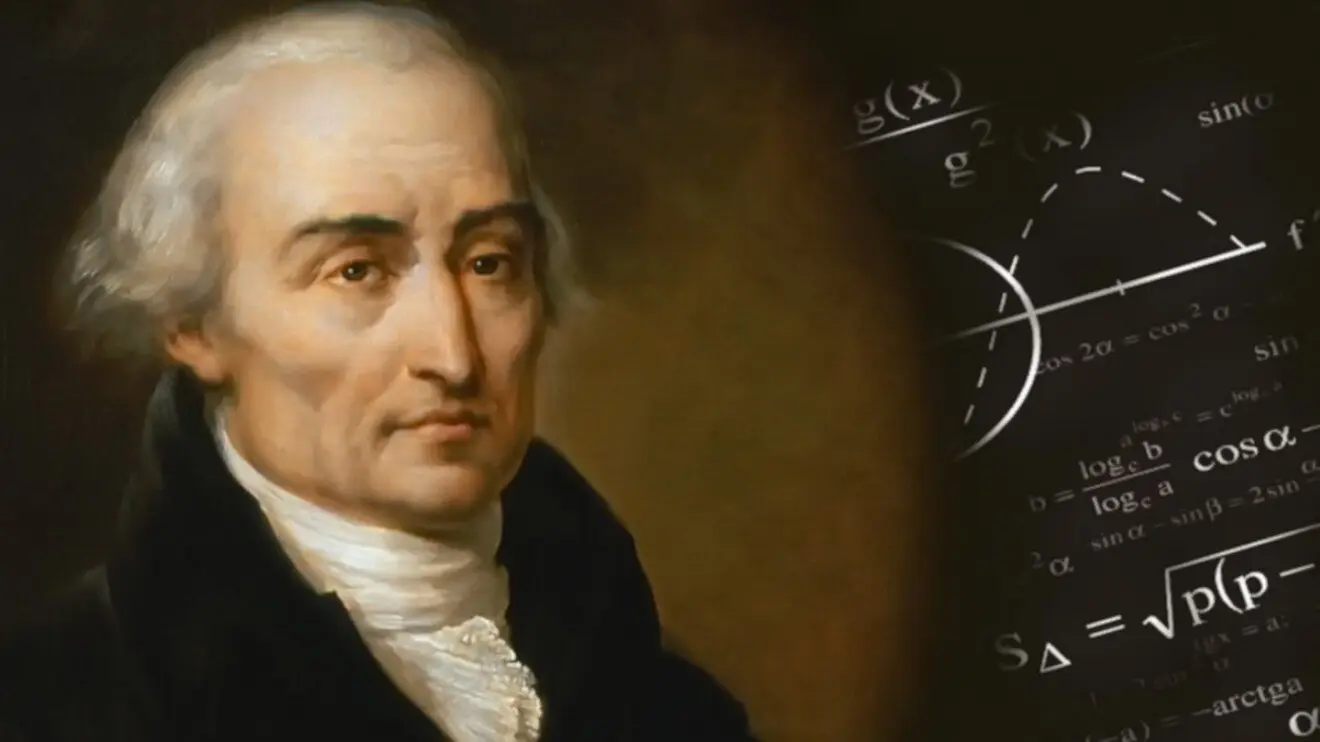

Жозеф Луи Лагранж (1736-1813)

Создатель метода — выдающийся французский математик итальянского происхождения Жозеф Луи Лагранж, один из крупнейших математиков XVIII века наряду с Эйлером. Родился в Турине, работал в Берлине при дворе Фридриха II, затем в Париже при Людовике XVI и Наполеоне.

Основные достижения:

- Создание вариационного исчисления

- «Аналитическая механика» (1788)

- Теория чисел и алгебра

- Численные методы

Научные награды:

- Член Берлинской академии наук

- Член Парижской академии наук

- Граф Французской империи

- Орден Почётного легиона

Лагранж опубликовал свою интерполяционную формулу в конце XVIII века, хотя сходные идеи высказывались и ранее. Его заслуга — в строгом математическом обосновании и практической реализации метода.

Изучение в СССР и России

В советских вузах многочлены Лагранжа традиционно изучались на старших курсах математических, физических и инженерных специальностей. Тема входила в обязательную программу курсов «Численные методы», «Вычислительная математика» и «Математический анализ».

Студенты осваивали как теоретические основы метода, так и практические навыки построения интерполяционных многочленов. Особое внимание уделялось:

- Доказательству единственности интерполяционного многочлена

- Оценке погрешности интерполяции

- Сравнению с другими методами (Ньютона, сплайнами)

- Программированию алгоритмов на Фортране и других языках

Сложность изучения

Многочлены Лагранжа считались одной из наиболее технически сложных тем курса численных методов. Студенты должны были не только понимать теорию, но и уметь:

«Вычислять коэффициенты базисных полиномов, находить остаточный член, оценивать точность аппроксимации и применять метод для решения практических задач.»

Формулы изобиловали произведениями и дробями, требовали аккуратности в алгебраических преобразованиях. Неудивительно, что у многих студентов эта тема вызывала затруднения и ассоциировалась с особенно напряжённой умственной работой.

Метод Лагранжа остаётся актуальным и сегодня, широко применяясь в современных системах компьютерной алгебры и численного моделирования.